Il Capitone

Porpora Marcasciano, attivista storica per i diritti civili delle persone LGBTQI+ e oggi figura politica, racconta in Altri Transiti che la prima volta che vide una persona transgender fu a Napoli nel 1969. Né lei, né nessuno, aveva gli strumenti per raccontarle. Eppure, come accade con ciò che non è inventato, venivano colte.

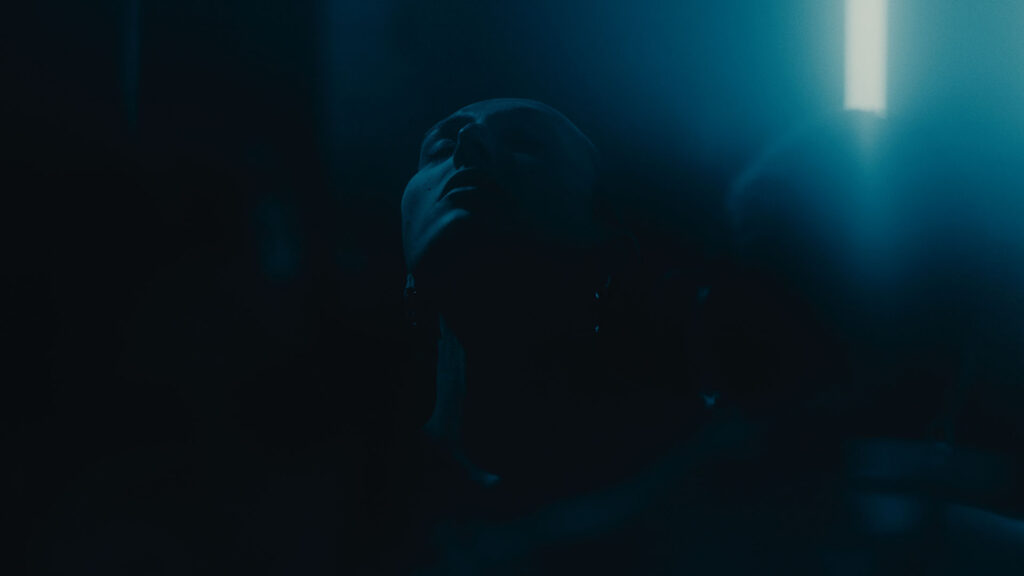

Il Capitone è il mediometraggio diretto da Camilla Salvatore, un racconto intimo che scivola naturalmente tra documentario, arte performativa e poesia visiva. Girato a Napoli, il film è già stato proiettato nella sua città natale, ma anche al Cinema Greenwich a Roma, a Milano al cinema Beltrade e all’Anteo. C’è stata anche una proiezione speciale del film presso il Goldsmiths Cinema di Londra, la sala proiezioni dell’ateneo dove la regista ha compiuto parte del suo percorso di studi. Salvatore racconta la vita di Vanessa, una giovane donna transgender, e il rapporto con sua madre Lina e l’amic* Ciro, persona non-binaria. La regista è chiamata a portare a termine un compito: raccontare una delle forme identitarie più soggettive e speculate degli ultimi tempi. Grazie a un ritratto personale e corale, le identità transgender abitano la città, proprio come abitano il presente.

Il titolo, Il Capitone, fa riferimento a un simbolo profondamente radicato nella cultura napoletana: l’anguilla femmina. Un animale carico di significati legati all’esorcizzazione del male, ma che nel film si trasforma in metafora di identità fluide e linguaggi che non vedono l’ora di aggiornarsi, nella corsa verso una rappresentazione più consapevole.

Nel Capitone, il dialetto è un lessico famigliare veritiero e auto-narrativo. I personaggi si rivelano, tramite riti quotidiani e riti teatrali, mentre Camilla Salvatore ci conduce dentro una Napoli viva, giovane, che esige combattere gli stereotipi. Non è solo una storia queer: è un atto di presenza, un racconto di corpi, di scelte, di non-scelte, di amore.

Il Capitone è un invito a osservare. Infatti, la sera di giovedì 26 giugno 2025, Sabato De Sarno, ci ha invitato a osservare e partecipare, come si fa con una pride march, alla proiezione privata del Capitone, resa possibile da De Sarno, Carlo Barbarossa e Orgoglio Porta Venezia, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano. De Sarno ha inaugurato il Pride Month con un gesto generoso e umile: scendendo dai piani alti, si permette a chi non ha voce di acquisirne una. Non si tratta di libertà di parola, ma diritto alla parola. Quando, appunto, proprio le parole degli altri sono sostenute da una presa di posizione netta, guadagnano credibilità ed eco. A volte basta sincero supporto, nell’epoca delle false promesse del capitale.

“Non mi interessa essere un paladino digitale: preferisco offrire spazio e visibilità a chi ha qualcosa di autentico da dire, ma spesso non ha voce. Credo nel valore della presenza concreta, soprattutto in un momento storico in cui la storia rischia di tornare indietro. È fondamentale esserci, farsi vedere, sostenere chi vive quotidianamente la discriminazione”

Sabato De Sarno

Coriandoli • Le persone queer vivono la propria realtà anche attraverso la finzione e la messa in scena. Durante il film assistiamo ad alcuni momenti performativi: prima Ciro a casa di Effeminelli, infine Vanessa on stage sul finale. Perché hai ritenuto necessario inserire queste performance, allontanandoti dalla formulazione canonica del documentario?

Camilla Salvatore • Il teatro è uno spazio liminale, un confine tra la realtà quotidiana e il regno della possibilità. È il rituale che ci spinge a riflettere su noi stessi in relazione agli altri e a dominare o risignificare le dinamiche che ne scaturiscono. Non è solo mia opinione che si tratti di uno strumento potente di reinterpretazione del trauma collettivo. Il dispositivo teatrale riapre simbolicamente la ferita per elaborarla, riscriverne l’esperienza e restituirla nel presente attraverso l’espressione artistica. In questo film, la performance non è solo un espediente formale, ma il risultato finale di un processo catartico iniziato molto prima: con la nostra conoscenza reciproca, con i laboratori, con il lavoro di comunità. La performance che vediamo è solo l’esito visibile di un percorso più ampio, che è stato prima di tutto incontro, ascolto, sperimentazione e cura. Lo scopo finale è riappropriarsi della propria voce, del proprio corpo e del proprio spazio. Questo è il cuore della mia ricerca fin dai suoi inizi: usare il cinema come strumento di emancipazione, mia e di chi partecipa. Per trasmetterne l’esperienza a un pubblico più ampio, ho ideato un linguaggio che non aderisce a un modello predefinito, modellato sulle nostre esigenze, politiche ed estetiche.

Coriandoli • Come discusso durante il panel post proiezione, la Napoletanità narrata nel film è intrinseca nei personaggi stessi, nel linguaggio che usano, negli ambienti in cui si muovono. Napoli fa da sfondo alle vicende delle protagoniste ma è allo stesso tempo un non-luogo – sottinteso e mai esplicitato. Parlaci di questa scelta registica.

Camilla Salvatore • L’attenzione che stiamo ricevendo negli ultimi anni non sembra averci restituito dignità. Si tinge sempre di un’ossessione esotizzante, e ha presto rivelato d’essere l’altra faccia della squalifica culturale ed economica già subita. La mia domanda è: cosa s’intende con “napoletanità”? Ci si sorprende del fatto che non considero il simulacro del villaggio vacanze e gli stereotipi da etnografia di Instagram idonee rappresentazioni della mia cultura? La scelta registica giunge da una considerazione: non voglio rappresentare la mia cultura, ma incarnare il suo spirito e la sua identità con disinvoltura. Voglio esistere, senza dovermi chiedere perché o se sia opportuno.

Questo film si iscrive perfettamente nella tradizionale eleganza della scrittura, della poesia, della musica e del teatro napoletani. La fantasia del linguaggio, il senso del ritmo, la comicità fatta di tempi e gesti, la capacità di raccontare la drammaticità con il corpo, con lo sguardo, con la metrica del parlato, si ritrovano qui perché patrimonio storico e culturale dell’intero popolo napoletano. Per questo nel film Napoli è ovunque, pur restando un “non-luogo”: è espressa nei corpi, nella lingua, nei gesti, nello spirito e nella carne. Non è paesaggio, è presenza.

Coriandoli • Il Capitone ritrae intimamente le diverse fasi della tua vita. Quali sono stati i momenti più impegnativi della creazione del film? Cosa diresti alla Vanessa di allora per rassicurarla e motivarla attraverso il processo?

Vanessa Esposito • Non ci sono stati momenti specifici ma è stato un lungo processo di accettazione.

Accettare di svelare le proprie parti più intime e assecondare quel coraggio che in fondo già c’era. Darsi la possibilità di racconto può essere complesso quando non credi che quel racconto possa meritare ascolto e in questo senso la scena della performance è stata la più impegnativa. Alla me di quegli anni direi di non aver paura di riconoscere il proprio valore.

Coriandoli • Il tuo ruolo all’interno del film riflette il rapporto di grande amore tra te e Vanessa: lei si confida con te, sa che tu la puoi comprendere appieno e condividi le sue gioie e i suoi dolori. Nonostante le vostre identità di genere siano diverse, quali sono gli aspetti che vi accomunano?

Ciro Riccio • Quando la vedo, il suo modo di essere riverbera dentro me, posso capire cosa significa crescere prima del tempo. È stata lei la prima a riconoscermi, con cui ho potuto confrontarmi, e in tutti questi anni non ha mai smesso di essere importante nella mia vita. Ci accomunano i contrasti: possiamo richiamare a noi l’attenzione di chiunque ci circondi, o essere capaci di grande fragilità.

Coriandoli • Una cosa che colpisce sempre di te è l’onestà con cui, nella vita e nel tuo lavoro da performer, riesci a donare senso e valore all’umanità in trasformazione. Nel tuo racconto il genere assume una dimensione atavica, ancestrale e al tempo stesso modernissima. Ti va di raccontarci di te e del tuo percorso?

Ciro Riccio • Non mi permetto di essere e lavorare se non allo stesso modo. Non credo a chi non si confronta con sé. Non credo a chi separa le due. Questo esercizio è parte delle mie pratiche. Ho trascorso anni a compiacere e a ricercare approvazione in altri, la stessa che ora sono io a darmi.

Coriandoli • Secondo te, è possibile, o addirittura giusto, patrimonializzare l’identità transgender? Perché nei racconti mainstream è avvolta da questa aura tra il sacro e profano, e fa invece fatica ad essere raccontata nella sua dimensione quotidiana e ordinaria?

Ciro Riccio • È un fenomeno obsoleto quanto presente quello di vedere chi è trans con ambiguità, distanza, incertezza. È qualcosa che aiuta lo status quo nell’avere l’illusione di capire e conoscere. Gli studi di genere, invece, ci permettono di articolare attentamente ciascuna identità iniziando da un uso mirato del linguaggio.

Coriandoli • Durante la sessione di domande post-proiezione è emerso, quasi inevitabilmente, un paragone con la figura del femminiello, così centrale e raccontata, a volte anche male, nella storia queer napoletana. Avete subito chiarito di non volervi appropriare di quella cultura. Ti andrebbe di approfondire il perché anche in questa sede?

Camilla Salvatore • Vanessa e Ciro riconoscono di dovere molto all’esistenza e alle battaglie dei femminielli e hanno sempre espresso rispetto ed urgenza di proteggere una categoria fragile e molto sfruttata dai media. Per questa stessa ragione abbiamo spesso riflettuto su come il loro percorso, per quanto radicale, tocchi solo in parte quello dei femminielli storici. La comunità dei femminielli è stata in grado di spianare la strada alla oggi fervida cultura queer napoletana, pur versando in condizioni di estrema marginalità, essendo costretta alla prostituzione, alla strada, a volte alla galera. Vanessa e Ciro riconoscono di godere di privilegi che a quella comunità non sono stati concessi. I femminielli hanno vissuto sulla propria pelle la lotta molto prima che venisse riconosciuta come tale. Si dice spesso che la cultura napoletana sia “naturalmente aperta” alla queerness, ma questa parvenza di accettazione è la conseguenza di un fatto storico e sociale: la coabitazione forzata in spazi ristretti, la necessità di convivere col conflitto e saper coesistere con chiunque e con qualsiasi cosa. Il “riconoscimento” del ruolo di femminiello non è mai bastato a garantirne libertà, giustizia ed uguaglianza. I diritti — umani — non sono stati tutelati allo stesso modo nel corso della storia. Nel nostro film c’è dolore, sì, ma non è quel dolore. “Il Capitone” è una storia raccontata da persone trans, ma senza alcuna pretesa di raccontare “i femminielli”, così come di “spiegare” la transessualità.

Coriandoli • Parliamo d’amore. Nel film tua madre Lina emerge come una donna capace di abbattere i pregiudizi con un coraggio mansueto, silenzioso e fortissimo. Il suo supporto viene raccontato nel film come qualcosa di naturale: i figli si supportano mentre accadono. Secondo te, in che modo un atteggiamento come il suo potrebbe diventare un esempio concreto per altri genitori?

Vanessa Esposito • Mia mamma è stata davvero straordinaria. Credo che attraverso la sua figura e il suo punto di vista il film arrivi a parlare davvero un linguaggio universale. Ad esempio, quando si parla di esperienze trans, io sono restia ad espormi troppo perché ho paura di generalizzare. Io posso parlare per me, per la mia esperienza, non per quella di tutt*. Ecco, il racconto di mia mamma invece sembra accomunare le storie di chiunque, ed è prezioso. Non so in che modo possa essere un esempio ma se non altro è chiaro che per mia madre amare i propri figli non è stata una scelta e amare i propri figli non dovrebbe essere mai una scelta.

Coriandoli • Durante gli interventi dopo la proiezione, avete parlato di come l’uso del napoletano dia una pienezza e una densità diversa alle parole. Ti è stato d’aiuto quando ti sei raccontata per la prima volta a tua madre? Secondo te, nella cultura napoletana esiste una tradizione linguistica che rende forse più naturale parlare di identità transgender?

Vanessa Esposito • Quando parlo in napoletano ho come la sensazione di arrivare al vero significato delle cose, come svelarlo. E in generale a Napoli c’è questa capacità naturale di rileggere la realtà, riadattandola, come a voler tracciare una differenza tra noi e gli altri. Mi pare rivesta tutto, quindi sì, anche il modo di vivere la transizione, e non parlo solo di linguaggio ma proprio di modalità diverse di sentire la propria esperienza trans. Noi napoletane siamo sfavillanti, senza offesa ‘e nisciuno.

Coriandoli • Diresti che «Il Capitone» è un queer movie?

Camilla Salvatore • Sì, Il Capitone è un film profondamente queer, profondamente politico. Lo è perché scardina, con tenerezza e forza, la nozione stessa di “diverso”, “strano” o “mostruoso” — categorie costruite per squalificare interi gruppi umani. Nella nostra società, storicamente, differire dalla norma è considerato immorale. Per questo motivo lo spazio domestico, la vita intima familiare, sono spesso i luoghi in cui si consuma la vera immoralità, lontani dallo sguardo degli altri. Gli orrori del controllo, della vergogna, della violenza taciuta, dell’ipocrisia, della distanza affettiva ed emotiva, trovano spesso le proprie radici nell’ambiente familiare, indipendentemente dalla classe sociale d’appartenenza. Il Capitone porta luce proprio lì dove sono imposti il silenzio e la rimozione, rivelando l’innocenza disarmante di chi vive la propria intimità, e quella dei propri affetti, senza colpa né vergogna. Questo film parla prima di tutto della forza dell’amore, della sua importanza politica, della sua portata rivoluzionaria. Amare, come costruire la propria identità, è una scelta. Lina ha scelto di non abbandonare sua figlia Vanessa, di proteggerla e custodirla, di amarsi e di amarla. Vanessa e Ciro hanno scelto di amarsi e di amare nonostante il rifiuto della comunità, la violenza e l’esclusione sistemica.

L’esperienza del film è stata per noi catartica, vera e propria educazione sentimentale. Ho sempre creduto che la formazione fosse fra i compiti della letteratura, del cinema e della cultura. Se questo film riuscirà ad aprire lo sguardo di altre persone, mostrare loro la possibilità della compassione per noi e per il prossimo, aiutando a riconoscersi in chi prima sembrava “alieno”, allora saprò di aver compiuto il mio dovere.