Il Filo Del Discorso

Porpora • Le narrazioni vanno sempre mantenute, riprese, agganciate. Fare narrazioni in certi periodi storici è facile, mentre in altri sono più sotterranee, le devi andare a cercare. Pensa ai periodi della storia dove non c’era nulla per noi: a livello sotterraneo la vita si muoveva comunque. In altri periodi è più facile descrivere quello che sta succedendo, ma sono sempre e comunque onde dove prendi il filo del discorso e lo fai tuo. Sul Queer ci sarebbe tanto da dire: come concetto parte negli anni ’70 in America. Volendo tradurre il termine brutalmente, in Italiano era Frocia.

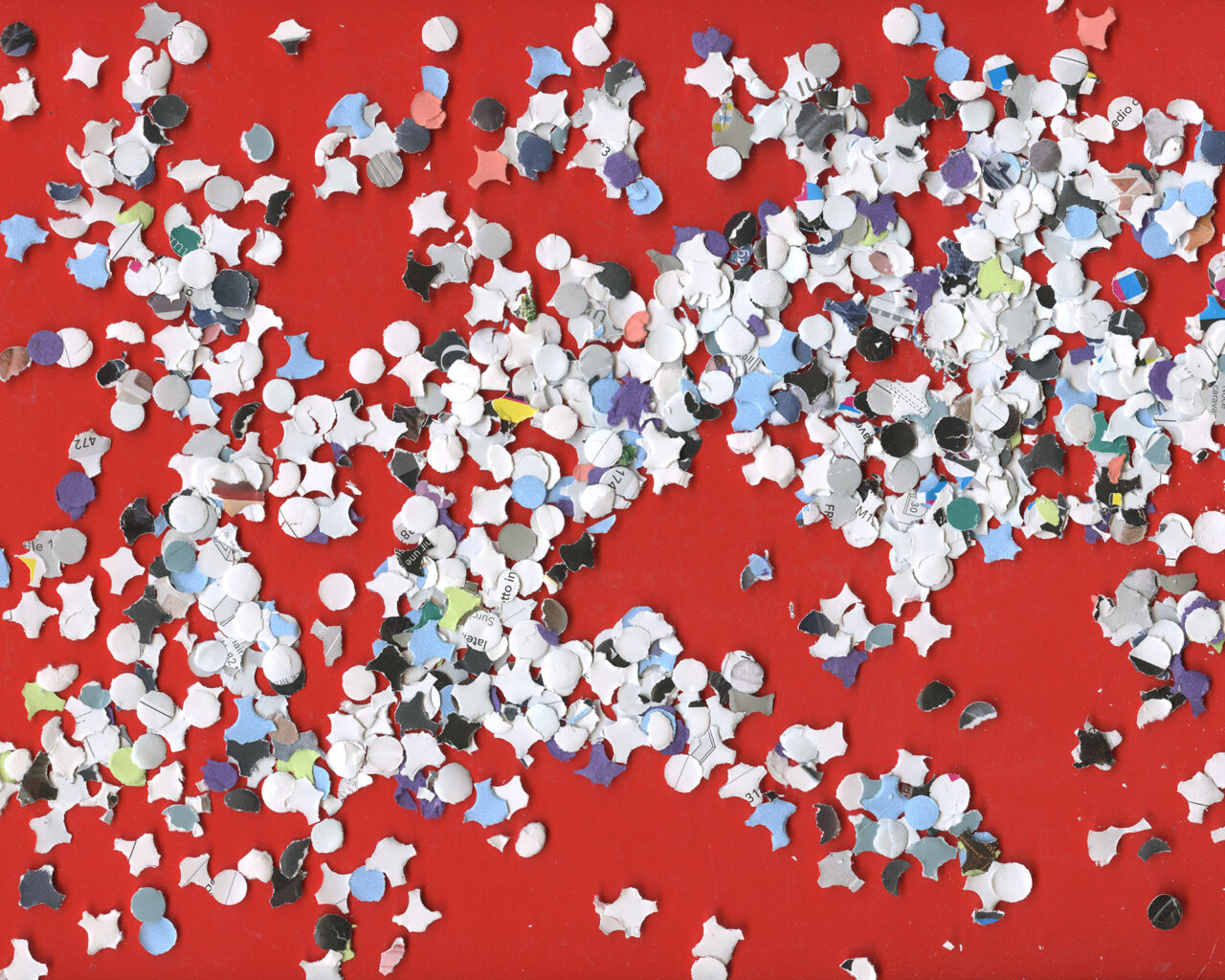

Coriandoli • Come ti senti riguardo al termine Frocia?

P • L’ho sempre sentito mio, dall’inizio a ora. Ma al femminile: Frocia. Pian piano la parola ci è stata sottratta dall’accademia, come spesso succede. Ha smesso di essere un vissuto di strada quale era, ed è diventato un filone, un’area dei gender studies, dell’accademia appunto. L’accademia sposta tutto su altri piani. Ci sono delle accademiche che sentono di avere in mano il filo del discorso e del sapere. Questa cosa non mi ha mai convinta più di tanto: tutto nasce dalla strada.

C • Porpora si sente un’accademica?

P • No, ma a volte mi mettono in quella categoria, anche se io non mi ci sento. Non sono un’intellettuale, sono una cantastorie. Una curiosa della storia, una ricercatrice. Non accademica, anche se sono spesso nell’accademia – a fine mese mi hanno invitato a Utrecht alla Queer Summer School. Arrivo da un’altra parte e ci tengo a sottolinearlo. Partire da sé è sempre fondamentale, è una pratica femminista che mi appartiene. Nell’accademia partire da sé è un qualcosa di estraneo, ti devi sempre attenere a una regola discorsiva che attraversa il discorso ma non diventa pratica. Inoltre, l’accademia ha abusato molto del termine Queer. Ora si sta attenuando, ma c’è stata una fase in cui tutto era Queer. A volte si finisce per neutralizzare il vero significato della parola. Ora, sarò io che forse vivo un po’ più in disparte e vedo e sento le cose in maniera diversa. Però tutto il percorso storico, culturale, artistico del Queer ce l’ho ben chiaro dall’inizio, quando non c’erano ancora le parole per descriverlo. Successivamente le parole hanno creato un discorso, hanno creato la pratica discorsiva che sostituisce la vita e la sessualità: è tutto un parlare, un disquisire. C’è altro da dire, e soprattutto da fare.

C • C’è stata una grande evoluzione in visibilità e i percorsi che le persone Queer riescono a intraprendere si sono moltiplicati esponenzialmente. Adesso cosa c’è da fare secondo Porpora?

P • Prima di tutto dobbiamo calarci, sporcarci le mani. Entrare nel fare. Il fare non è qualcosa di codificato, secondo me noi stiamo facendo già qui. Il fatto che noi stiamo chiacchierando, che voi state creando e portando avanti un giornale, per me questo è fare. Il fare è nel presente soprattutto. Di solito, e a me succede spesso, mi fanno domande sul passato. Questa è una cosa che devo smontare puntualmente, perché altrimenti sarei una sorta di museo, cosa che non sono. Sono una cantastorie: quando canti le storie lo fai nel presente. Ho inventato il termine ‘Ricamo’: ricamo il passato, in questo momento, nel presente. Noi stiamo producendo, stiamo facendo esattamente quello che si faceva prima. Riporto il passato per non farlo andare perduto. Il problema del fare o non fare è fondamentale in questo momento storico in cui vige la regola dei social dove tutto viene spostato su un piano che non è quello fisico, dove il corpo, la fisicità non è implicata. Quando la fisicità non è implicata, non è implicata nemmeno la sessualità né i sensi. Questo ha dei grossi riflessi sulla vita, sul significato delle cose, però non ce ne accorgiamo. Un giornale ad esempio è qualcosa di fisico, qualcosa che tu hai tra le mani, che sfogli, leggi, e quindi ti riporta al corpo, a quella fisicità di cui parlavo.

C • Il motivo per cui Coriandoli è stampato è proprio quello. Vuole riportarti a una dimensione fisica che per molti versi dura di più nel tempo rispetto a qualcosa che leggi sul tuo schermo. Questo è il nostro sentire, e pensiamo che tante persone siano d’accordo.

P • Abbiamo sempre bisogno di cose belle da vedere e da toccare, e io insisto molto ultimamente sulla bellezza. Penso sia un dato oggettivo che il mondo si sia imbruttito – abbiamo la guerra, i disastri ambientali – c’è una bruttura in atto. La bellezza per me è quella che ci salverà, ed è quella di cui tutti necessitiamo. La bellezza è quella che appaga i sensi, la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto, il sesso, la fisicità: bellezza è tutto questo, produzione artistica, intellettuale, culturale, politica.

C • Un nodo problematico e fondamentale della nostra esperienza è che molto spesso i nostri corpi non sono visti come belli. Con il nostro lavoro cerchiamo di cambiare la percezione dei nostri corpi. Pensiamo che il corpo trans debba essere considerato bello in tutte le sue accezioni e in tutte le sue presentazioni per poter ottenere un qualsiasi tipo di progresso. Vedersi belli è difficile anche per noi stessi, proprio perché abituati a essere indesiderabili e indesiderati.

P • Come non corrispondenti forse. Come dico spesso, davanti allo specchio si consuma la battaglia. Se non ci fossero gli specchi, per le trans sarebbe la fine. È una metafora chiaramente, però è reale: ognuna di noi sta lì per truccarsi, per sistemarsi bene i capelli, per guardarsi. C’è questo difetto, c’è quest’altro, vorrei essere così… Lì si innescano i sogni. Molto spesso si parla di bisogni, ma esistono anche i sogni.

C • A volte i sogni sono dei bisogni…

P • Una volta si diceva: “Vogliamo il pane ma pure le rose”. Dobbiamo mangiare, ma vogliamo anche le rose perché amiamo la bellezza. Sicuramente viviamo in una cultura patriarcale: siamo difformi, non conformi, e quindi brutte. Però siamo comunque ricercate, questo non bisogna mai dimenticarlo. Questa ricerca si muove nella notte, si muove nell’underground, si muove sotto. C’è sempre una ricerca dell’originalità. Questo pensiero mi ha sempre accompagnata da quando ero adolescente: il mondo vuole l’originale.

C • Te ne sei resa conto dalla risposta che hai avuto dagli altri?

P • Sì, perché abbiamo sempre un confronto con gli altri vivendo all’interno delle nostre comunità. Questa ricerca del ‘diverso’, dell’eccezione, la vedo come una ricerca dell’originalità, e quindi del bello, di quello che piace, che però la nostra cultura limita ed elimina. La nostra è una cultura votata al sacrificio, al martirio. Pensa a povera Santa Marina La Travestita: una donna cis che è stata considerata per tutta la vita un uomo. È stata anche accusata di aver stuprato una donna, averla messa incinta e avere adottato questo figlio. Si è poi ritirata come eremita nella foresta. Quando morì, si scoprì invece che era una donna cis e l’hanno fatta santa. Poverina, si è sacrificata così tanto che l’hanno santificata. Oggi non si santifica più, l’epoca dei santi è passata. C’è un pezzo dell’Aurora delle Trans Cattive che dice: “Loro, gli altri, ridevano di noi, la loro risata era più fragorosa perché rappresentavano la maggioranza. Ma noi dalla nostra parte ribaltavamo tutta la costruzione e gliela sbattevamo in faccia, e ridevamo noi di loro”. Questo lo diceva Mario Mieli in Elementi di Critica Omosessuale, e lo facciamo ancora. Solo che in questo momento storico ci siamo persi il filo del discorso, il senso del discorso.

C • Che filo si è perso nel frattempo?

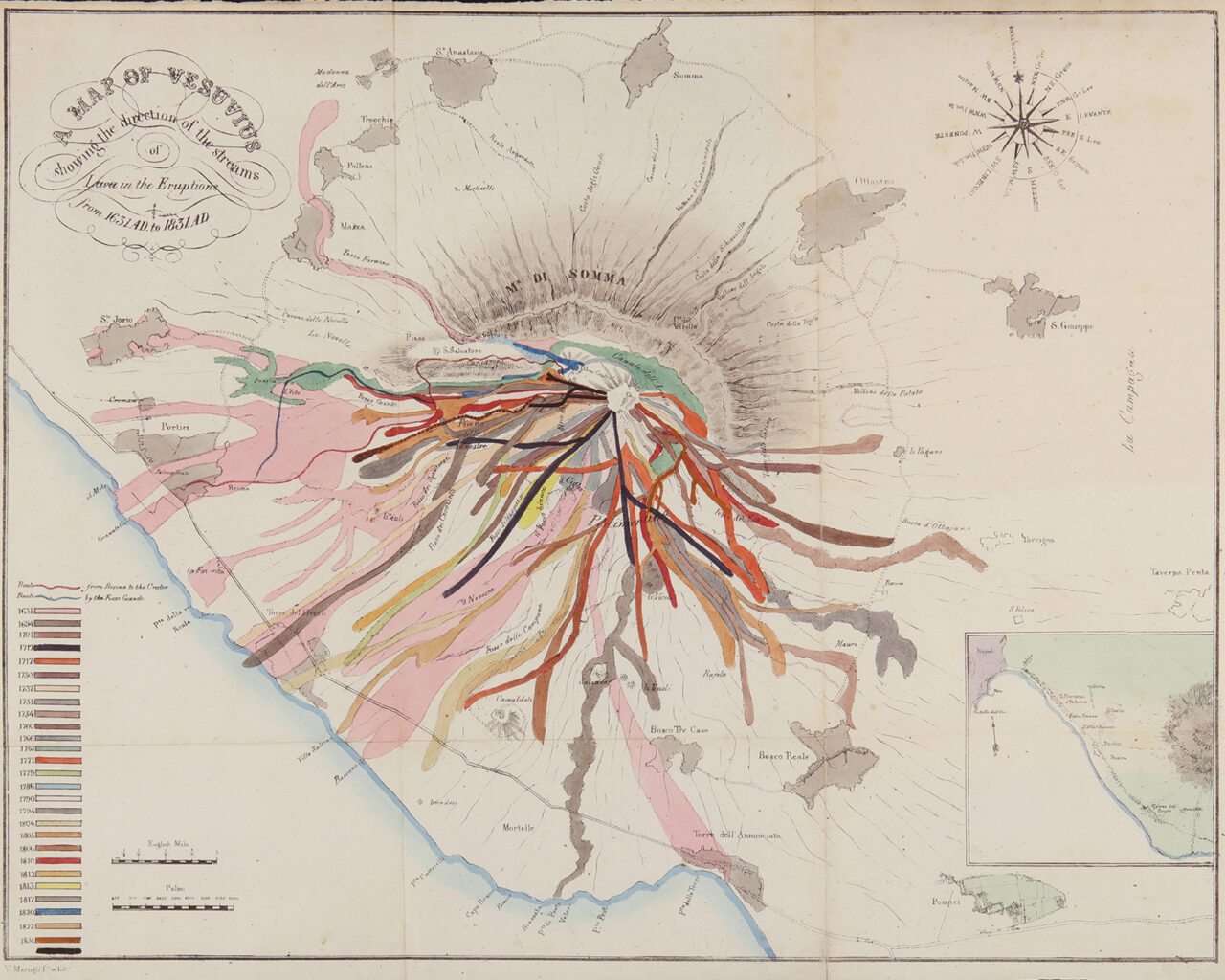

P • Viviamo un mondo in cui il filo del discorso viene continuamente disfatto. Il filo del discorso significa coerenza, significa la costruzione di senso: chi sono, come mi sento, come mi percepisco, chi sono io rispetto agli altri, chi sono io rispetto al mondo. Se noi avessimo più o meno chiara questa costruzione di senso, più o meno chiara sarebbe anche la nostra relazione con il mondo. Sono convinta che ci sia una regia che interrompe questa costruzione di senso. Ci stavamo provando, ora l’hanno di nuovo spezzettata. Ci si riproverà un’altra volta.

C • Pensi che questo avvenga a livello politico?

P • Sistemico. Noi viviamo nel mondo del patriarcato, che non abbiamo mai distrutto ma solamente intaccato negli ultimi 50/60 anni.

C • Non trovi che più viene intaccato più cerca di tornare indietro?

P • È chiaro, cerca di reagire. C’è sempre la rivoluzione e la controrivoluzione, la storia è fatta di questo. Però lo abbiamo intaccato negli ultimi 50/60 anni con il femminismo, con tutti i movimenti, con tutto quello che si è costruito. Il patriarcato ha pure un inizio, non è nato con il mondo, anche se ce la vorrebbero far passare così. Quello che fa perdere il filo del discorso, la costruzione di senso, è che le identità Queer non sono previste come persona, come soggetto, come soggettività: vengono neutralizzate.

C • Pensi che parte di questa problematica sia anche il desiderio di molte persone Queer di essere previste da questa struttura?

P • L’aspirazione c’è. Però se non la chiami aspirazione la puoi chiamare in un altro modo: la tua sopravvivenza. A volte si confondono, anche dentro di sé. Sai quante di noi dicono: “Io sono normale, voglio essere normale”. La normalità appartiene al patriarcato. Non dovremmo assolutamente aspirare a quello. Dobbiamo aspirare alle differenze, perché il mondo è vario. Faccio sempre l’esempio del centro e della frontiera: al centro le cose assumono lo stesso colore, sono uniformi. Man mano che vai verso la frontiera, verso la periferia, tutto vi si ibrida. Cominci a vedere l’altro, il passaggio, le differenze si vedono meglio.

C • Nelle tue foto degli anni ’70 presenti con orgoglio il tuo bellissimo corpo non conforme. Com’era vista la tua non conformità ai tempi?

P • Prima la ricerca della perfezione e dell’uniformità era più forte. Quando si entrava in scena negli anni ’60, le trans (parlo di quelle col tacco a spillo e la minigonna, ossigenate, trucchi esagerati) entravano con i loro colori di guerra e di festa, che sono la stessa cosa. Quello che si ricercava era la perfezione: Bambi, Coccinelle, Armanina erano molto belle. Era una sfida che ti imponeva il contesto. Non tutte riuscivano a raggiungere quel livello, non era per tutte. C’era questa frustrazione di diventare, di essere quello e quell’altro. Era il contesto che lo richiedeva. Dobbiamo sempre avere le proporzioni del contesto storico. Ogni cosa accade secondo i tempi: quello che è vero oggi non sarà vero domani. Non abbiamo ancora raggiunto la dimensione di essere felici per come siamo nel nostro corpo, però sicuramente è un bisogno più forte rispetto a prima. Io mi sento così e sono così, punto e basta. La non conformità è un concetto, un modello, un punto di riferimento che si è fatto man mano spazio. Prima andava bene la conformità, perché quella ricerca andava a rompere e smontare la costruzione binaria. Quella fase è stata superata, ma fa parte di una costruzione storica, sociale, culturale di senso. Negare questa esperienza sarebbe come togliere un mattone alla costruzione di senso attuale. Oggi le cose sono cambiate. Il fatto di essere in un consiglio comunale ed essere stata eletta la presidente delle pari opportunità lo dimostra. A livello simbolico è stato dirompente. Specialmente per l’opposizione, non è facile per loro darmi del femminile. Anzi, hanno da subito detto che non mi considerano la presidente delle pari opportunità.

C • Come ti trovi in questo ruolo? Quali riscontri hai avuto? Come si può fare attivismo Queer – che come abbiamo detto proviene dal basso – in un contesto istituzionale?

P • Una cosa del genere non era assolutamente programmata e programmabile, ma la vita ti dà sorprese e sorprese ti dà la vita. Un giorno ero a pranzo con quella che è la vice sindaca. Dovevamo parlare di altre cose e mi fece la proposta di candidarmi. Perché no? Nella vita bisogna provare tutto. Sentivo che le forme della mia politica avevano bisogno di altro, è come se un discorso si fosse esaurito per me. Accettai immediatamente, e neanche il tempo di dirlo era già uscita la notizia sull’ANSA. Lì mi presero le crisi. Vabbè, tanto comunque non sarò eletta perché ci vogliono parecchi voti – non avrei potuto fare campagna elettorale perché dovevo girare il film Le Favolose proprio in quel periodo. E invece di voti ne ho avuti, tanti, per cui non potevo deludere. Mi sono imbarcata, vediamo di che si tratta… All’inizio mi sembrava di essere in un altro mondo, poi pian piano è come se fossi entrata in empatia. Quando mi hanno proposta come presidente delle pari opportunità capii che il livello simbolico e la posta in gioco era molto alta. Il livello simbolico nel nostro momento storico è molto forte, forse più forte di quello che fai realmente. In questo periodo della vita sono a 66 anni (quando sono stata eletta ne avevo 64), ho deciso che se mi ci sono ritrovata evidentemente la vita mi ha portato lì. Sono un po’ fatalista. E quindi vediamo cosa succede, tutto qui. Sopra c’è stato costruito più di quello che si doveva e si poteva, forse perché un po’ è crollato il mio mito della persona coerente, vera, originale, però è pur vero che la vita è un movimento continuo. Non potevo fermarmi a una narrazione che mi inseriva sempre nella stessa casella. Ho mantenuto rapporti inalterati con tutte le mie amicizie Queer politiche: ci siamo parlati, ci siamo chiariti. La fetta di popolazione ostile si sta riducendo e mi sta riconoscendo sempre di più. Sono quella di prima, ma con qualcosa di altro. Con più possibilità di cambiare le cose nel locale. Iniziamo da qua.

C • Grazie Porpora.

· · ·

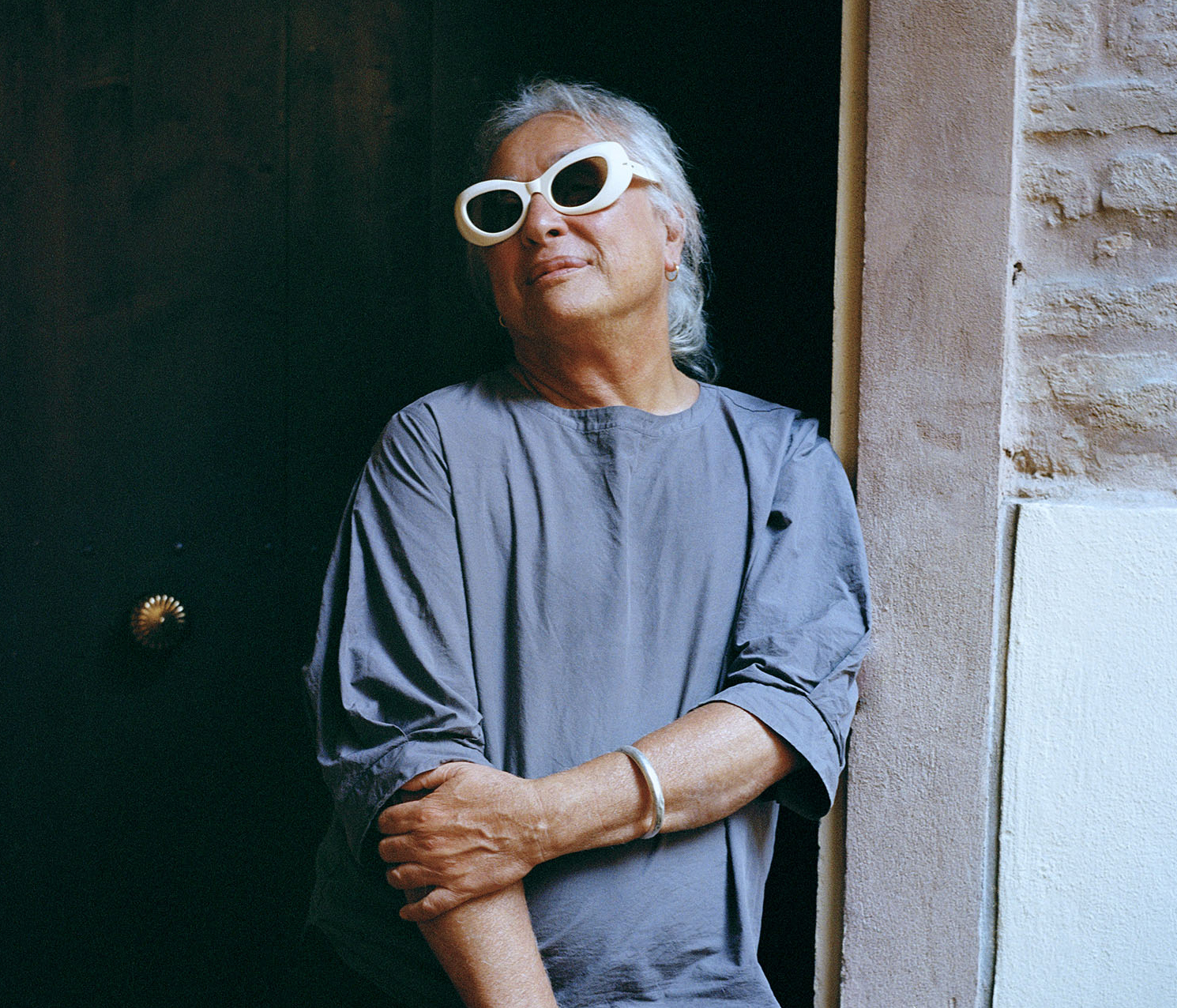

Fotografia di Alessandro Merlo